在中国古代汉语中,“诽谤” 一词并非是贬义。诽谤的诽字是一个言字旁,右边是一个非字,本义是用言语来指责过失;而谤字是言字旁,右边是一个旁字,意思是在一边议论或批评别人的过失。诽谤一词的意思就是非议,批评或指责。批评或议论一件事情。它还含有“进谏”之意。因此,史书上记载有“ 尧置敢谏之鼓,舜立诽谤之木”,(《古今注》中也有说是“尧设诽谤之木”。是尧是舜今已无法考证)“开诽谤之路,纳忠讜之言” 。这“诽谤木” 上方还横插一个木板,立于大路旁,既可以让人进谏,书写对朝政的批评,同时,还可以标明道路,指示交通。

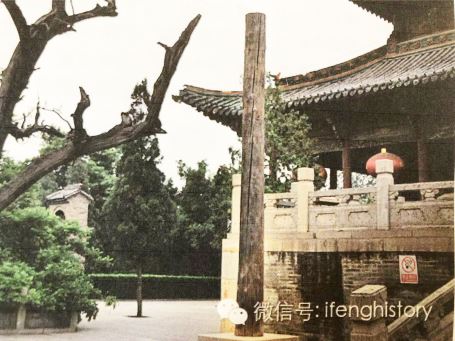

图为尧帝庙里的诽谤木

图为尧帝庙里的诽谤木中国伟大的历史学家司马迁在《史记•孝文本纪》中,借孝文帝之口说,“古人治理天下,朝廷设有进善言的旗子,有让百姓书写政令过失的诽谤木柱,这些都是为行通达治国之路而让劝谏之人前来。而今法律中居然有恶语诽谤之条文,这会使百姓众臣不敢尽情直谏,而皇上也无从闻知自己的过失,更无法招纳远方的贤臣良士,应该废除这种法律。”这是载入《史记》距今约有两千多年前的文字,今天读来仍然令人佩服 之至,彰显了华夏文明的博大精深。

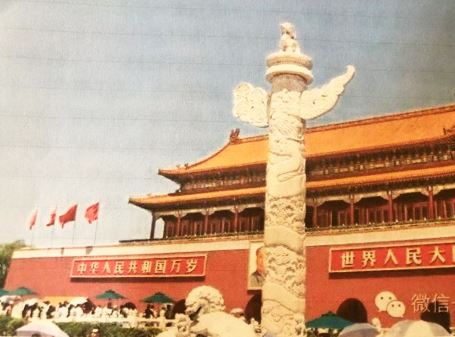

其实,这让人民监督政府,批评朝政,言论自由的 “诽谤木” 今天还在,它就矗立在中国北京天安门城楼前的两边,被称为 “华表”。所不同的是,木质的“诽谤柱”已经变为汉白玉雕刻的石柱。

不知什么原因,查遍最权威的商务印书馆出版的《现代汉语词典》第1至第7版,在 “华表”这个词条下,仅有 “古代宫殿、陵墓等大建筑物前面做装饰用的巨大石柱” 的解释。只有查看《辞海》、《辞源》以及光明出版社出版的《现代汉语词典》、四川辞书出版社的《古代汉语词典》,才能看到“华表”词条下有 “古代用以表示君王纳谏或指路的木柱。” 的解释。台湾中华学术院出版的《中文大辭典》中解释的最为详细:尧设置的诽谤之木就是今日的华表。华表也称之为表木,以表王者纳谏,也表示通衢要道。秦朝时废除了,汉代开始修复。唐朝诗人白居易在《望江州》中有诗曰,“江廻望见双华表,知是浔阳西郭门。”意思是,乘船在曲折的江流中望见了华表,知道已经到达了浔阳县的西城门。由此可见,到唐朝时,地方官府所在地还设置有华表。

图为北京天安门前的华表

图为北京天安门前的华表客观地评价今日之华表,它在宏伟的天安门广场上的装饰作用是微不足道的。它当年所具有的那种“诽谤木”的作用,已经被现代政治中的人民代表大会和人民政治协商会议所取代。然而,华表背后的“诽谤木” 的治国理念,却是华夏先贤尧舜留给我们的无比珍贵的思想和政治遗产。这种思想和治国理念,才是全体华夏儿女应该继承下来和发扬光大传承下去的中华文明的瑰宝。

让人民来监督政府,发扬民主和言论自由是当今全人类共同追求的普世价值。从“诽谤木”的故事中我们可以清楚地看到,这不仅不是西方国家的专利,而华夏文明才恰恰是人类追求此种文明的鼻祖。不仅如此,中华民族的先哲们还将此记录在册,有据可查。

华表还在,尧、舜先贤们的治国理念和汉文帝的雄才大略已经镌刻在中华民族的集体记忆中。曾经走在世界文明最前列的华夏文明一定会再一次凤凰涅槃,浴火重生。中华民族一定会再一次走在人类文明社会的前列。